无偿笔记“大神”、“学术流浪汉”探索之路

——揭秘南开“金融魅影”

以探索为灯,照前行之路

2020级本科生 2024级硕士生

“金融魅影”张家伟

从2024年秋季学期开始

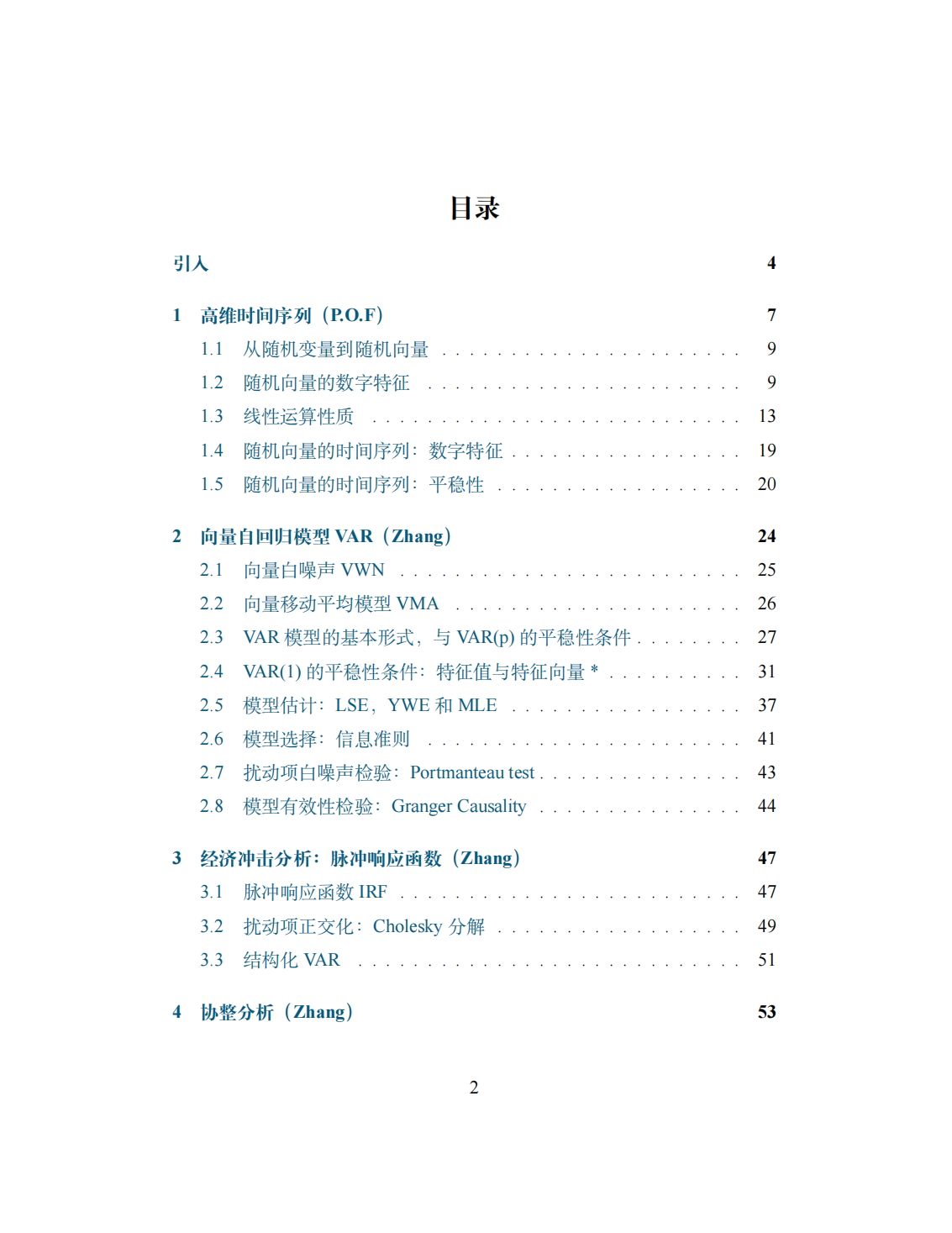

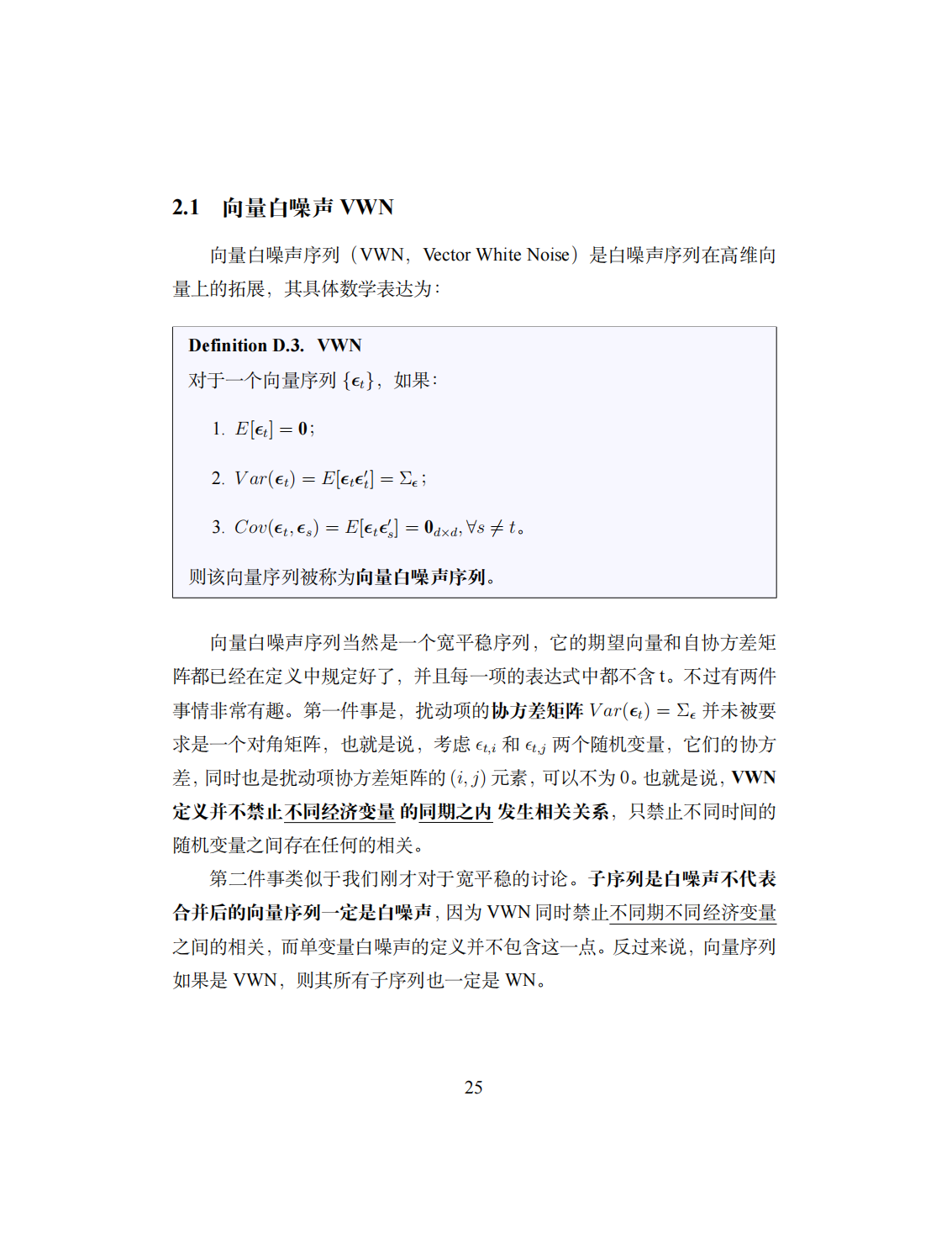

一篇篇逻辑缜密、干货满满的计量经济学课程笔记

在南开金融学子间流传

|  |

这些署名为P.O.F(Phantom Of Finance,译为“金融魅影”)的课堂笔记

正是张家伟学长在个人及南开青年公众号上无偿分享的智慧结晶

|  |

这些凝聚着思考的笔记

不仅成为众多学子攻克难题的“指南针”

也揭开了这位“金融魅影”学长背后的故事

学业探索:在思考与追问中寻找方向

本科四年,张家伟总爱背着一个鼓鼓囊囊的双肩包穿梭在校园里。这个看似文静的男生,最终以专业第二的成绩为金融工程的学习画上句号。但鲜为人知的是,他的笔记本里还密密麻麻记满了其他不同专业方向的旁听笔记。

谈及专业选择,

他坦言自己并非一开始就目标明确

“大三时我花了很多时间旁听不同方向的课程,最终被风险管理中风险中性测度和无套利定价的逻辑吸引。”

那时候的张家伟就像个“学术流浪汉”,回忆起大三那段探索时光,他眼里闪着光,正是这种逛课堂的特殊经历,让他与喜欢的研究方向“一见钟情——听见自己心跳加速的声音。

这种不盲从、重体验的探索态度,贯穿了他的学习生涯。正是这份赤子般的热情,让他以金融工程本科期间捧回了国家奖学金。

对于“学霸”标签,他更愿将其归因于独特的思维方式,那些用红笔圈出的为什么,蓝笔写下的另一种可能,活像一场跨越学科的纸上辩论会:

“比起具体知识,我更关注学科发展脉络——为什么定理以这种形式存在?模型假设背后体现了怎样的思维模式?”

他特别喜欢翻看不同版本的教材,就像收集邮票一样津津有味。这位教授用测度论切入,那位偏爱经济直觉,而第三位居然从物理学模型找灵感——指尖在纸页间跳跃,仿佛在弹奏一首思维的交响曲。

在他看来,不同教材对同一概念的解释差异尤为珍贵

“同样的内容会有不同的解释,而不同的解释之间就可以形成争论,然后这些争论再催生出学界后续的研究导向。”

咖啡杯底留下的环状痕迹,记录着无数个灵光乍现的深夜。正是这种追问精神,让他即使在转精算方向后,依然保持着对金融工程领域的深刻理解,这种打破砂锅问到底的癖好反而成了秘密武器。

知识共享:让笔记成为思维的桥梁

大二起养成的系统性笔记习惯,意外成为了张家伟影响他人的窗口。

当同学提出借鉴请求时,他选择以更严谨的态度对待分享:

“每次重写笔记都会发现之前的理解偏差,必须反复打磨才能对他人负责。”

|  |

这份笔记不仅凝练了课程精华,更融入了他对学科框架的独到见解,“就像在不同视角间做翻译,帮助学生理解教师的教学逻辑”。

令他动容的是来自读者的正向反馈——纠错建议、精神支持甚至“催更”都成为坚持的动力。“看到点滴积累能帮到他人,这种成就感远超预期。”

而关于个人社交平台日常发布的散文诗歌,他笑称只是表达练习,经济学笔记的严谨逻辑和诗歌的跳跃意象,在这个理科生的笔下奇妙地交织着。“写笔记需要清晰阐明观点,文学尝试反而成了意外收获”。

|  |

职场初探:在实习中照见未来

在保险公司的实习经历,让张家伟对职业选择有了更深体悟,手里攥着的实习鉴定表上,除了盖章还多了一行真实的感受别忘了问问自己的心。

在实习过程中,他时常回忆起一段关于“工作价值感”的谈话:“她让我思考哪些工作能带来成就感,这让我意识到职业选择关乎未来数十年的生活状态。”

他建议学弟学妹通过实习观察资深员工的工作模式,“那可能就是未来的自己,想清楚是否向往这样的生活很重要”。

尽管自谦“实习经历不多”,他却总结出实用建议:勇于投递简历,关注企业用人逻辑,在实践中积累行业认知。适应能力不是与生俱来的,学校教我们解方程,但职场需要我们读懂方程背后的人。

“业界更看重基本素养与适应能力,学校知识与实际工作存在差距,主动了解才能更好过渡。”

成长哲学:接纳不完美,珍惜可能性

张家伟(左)在本科毕业季参与录制原创毕业歌《永不完结的春日》

面对“时间管理秘诀”的提问,自称“INFP型人格”的张家伟给出坦诚回答:“我很少规划,只是跟随热情做事。接受做不到十全十美,把重要的事尽力做好就足够。”阳光透过树叶在日程本上投下光斑,上面密密麻麻的待办事项中,有几行允许自己临时起意的留白

这种接纳自我的态度也体现在未来规划上,“短期判断比长远计划更可靠,多尝试才能获得反思的契机”。

相比优异的成绩,他更愿强调成绩之外的品质:“大学不该只有书本知识,主动探索才能收获独特体验。”

谈及送给学弟妹的话,他引用歌德诗句“理论皆为灰色,生命宝树常青”,鼓励大家珍惜校园时光的无限可能。

窗外的悬铃木沙沙作响,仿佛在应和这个拒绝被标签定义的年轻人——他衬衫口袋里露出的钢笔和草稿纸,还在等待新的故事。

结语

从专业学习到职业选择,从知识分享到人生规划,张家伟始终以探索者姿态前行。那些关于学科本质的追问,字斟句酌的笔记,实习中的观察思考,共同构成了他独特的成长印记。——不是追求完美的模板,而是一个关于如何真诚面对自我、积极拥抱世界的生动案例。

正如他所言:“愿我们都能在探索中找到属于自己的满意人生。”